「パクリ」概念を整理する

パクリ関連の議論がまた話題になってたが、ブクマのコメントも含めていろいろな混乱が見られるので、すこし整理したい。

「パクリ」概念をめぐる混乱は学生にもよく見られるもので、授業でもよく話題になる話だが、一般的にまだ用語法が整理されてない(つまり「パクリ」概念についてのコンセンサスがない)こともあって、いろいろ議論がしづらい(用語法が整理されてない概念であるにもかかわらず、それを使って人を攻撃する人が多いので、それがさらに揉め事の元になる)。授業でもしばしば解説はするのだが、やはりいったんまとめて公開しておくのが有用だろうということで、以下、整理のためのブログを書く。

元記事の中でもブクマでも、いろいろな「パクリ」概念が使われている。

「バレるとやばいのがパクリだ」「あらゆる表現はパクリで成り立っている」「パクリとオマージュの境界はない」など。

このあたりの意見すべてを概念整理なしに理解するのは難しく、結局「よくわからないなー」とぼんやりして終わるか、「俺の理解ではこうなんですよ!」と自説を語るだけになってしまう。

1.「パクリ」の用法を整理する

こういうときは、その概念の適用条件を考えよう。

つまり、何が揃ったら「パクリ」と言えるのか、という観点から考えようということだ。

人々の間の言葉の用法が異なるときは、こういう整理が有用になる。

「Aさんの作品はパクリだ!」と言うときの「パクリ」という言葉のいろいろな使用法は、おおむね以下の形で整理できる。

用法1.以前にあったアイデア・手法・演出を使っている。

用法2.1に加えて、Aさんはその以前のアイデア・手法・演出の存在を知っている。

用法3a.2に加えて、Aさんはその以前のアイデア・手法・演出と同じ評価軸で評価されようとして作品を提出している。

用法3b.2に加えて、Aさんはその以前のアイデア・手法・演出の評価のされ方と別の評価軸で評価されるために作品を提出している。

いくつか補足解説を。

- ただ似てるというだけで「パクリ」と言っている人が念頭に置いているのは用法1。

- 「あらゆる創作はパクリだ(みんな何かしら以前見たものから影響を受けている)」みたいなことを言う人が念頭に置いているのは、用法2。

- 「パクリだ!」と告発することで何かしら批判をしたい人は、3aか3bのどちらかだ。

- 「バレたらまずいのがパクリ」と言っている人の用法はおそらく3a。

- 芸術手法としての「アプロプリエーション」は3b。アプロプリエーションは元の作品と同じ評価軸での評価を目指していない(ので、元の作品の存在がバレても創造性などの評価は下がらない。詳しくは以下で解説)。

2.そのパクリは悪いことなのか

さて、用法を以上のように整理できたとして、次の作業は〈それぞれの用法は悪さを含意するのか〉〈するとしたらそれはどのような悪さか〉を考えることだ。

3aは「新しいものを生み出す」という創造性競争に違反しているので、その点での悪さは含意する(これは創造性の点での悪さ。現代であれば、これは芸術文化上の悪さと言ってもいい。3aの多くの作品は、この悪さを批判されないように、元ネタを隠している)。人のアイデアを盗んでるくせに「クリエイティブだ」とか「新しい」とか評価されている作家がいたら、それを告発することには意味がある。「お前の受けている評価は偽物だぞ!」というわけだ。マンガのトレース告発などは、この典型例だ。

また、3aの行為をする作家は、場合によっては芸術的達成について鑑賞者を騙そうともしているので(たとえば本当は自分が偉いわけではないにもかかわらず自分を偉そうに見せようとしているので)、その点では倫理的な悪さもありうる(鑑賞者に偽の芸術史を教えようとする点で悪い)。

しかし3aの作品が美的に悪いかどうかは定かではない。他人のアイデアをつかって、その人よりも美しい作品を作ることは可能だからだ*1。

では3bは悪いのだろうか。

3bは必ずしも悪さを含意しない。たとえば「アプロプリエーション」は、元の作品と同じ評価軸を目指していないから、創造性評価では悪くはないかもしれない。美学でよく例として使われるのが、シェリー・レヴィーンの作品《アフター・ウォーカー・エヴァンス》だ。

この作品は、過去の写真家ウォーカー・エヴァンスの写真を流用して(エヴァンスの写真を撮影して)、新しいコンセプチュアル・アートをつくるものだった。作者のシェリー・レヴィーンはこの作品で、ウォーカー・エヴァンスの作品と同じポイント(たとえば構図の美しさや被写体選択など)では勝負していない。シェリー・レヴィーンがやろうとしたのは、既存の作品を転用した創作をすることで作者性や創造性の内実を再考させることだった(よってシェリー・レヴィーンを「構図がうまいね」と評価する人は、彼女の試みを完全に誤解している)。そして、シェリー・レヴィーンとウォーカー・エヴァンスの勝負ポイントは全く異なるので、シェリー・レヴィーンの創作はウォーカー・エヴァンスの価値を奪うことにはならないし、元ネタがバレても(というかレヴィーンの作品はすでにタイトルで元ネタを明示しているのだが)評価は下がらない。3bの作品は、元ネタがバレても創造性などの点ではあまり問題がないのだ。

ちなみに3bの作品が元ネタをあからさまに明示するかどうかは、ケースバイケース。作品によってはあえて元ネタを隠し、「発見の喜び」を与えようとしている(「私には元ネタが分かるぜ、うふふ」という喜びは、元ネタが隠されることで増加する)。

しかし、3bの作品に問題が絶対にないのかというと、そうでもない。文化の盗用の議論でしばしば言われることだが、既存表現のスタイルを転用すること自体が悪さを引き起こすことがある(元の作品の神聖性・真正性を失わせるとか(「印の汚染」)、元のスタイルについての誤解を招くとか(誤表象)、元の作家の重要な信念を攻撃するとか(主体への攻撃))。また、元作品に敬意を払いつつ、しかも元ネタを明示するように表現をしていたとしても、「結果的に元ネタ作品が得るはずだった収益を奪う」という経済的収奪になってしまうケースもある(ロックやブルースでは、黒人よりも白人が発表したもののほうが売れる、ということがよくあった)*2。

「オマージュ」について

「オマージュ」はやや微妙な言葉だ。まず多くの人に同意してもらえるだろう点として、次の2点がある。

- 「先行作品に敬意がある」というニュアンスが一つの軸になる概念(なお、語源のフランス語hommageには「敬意」「献呈」という意味がある)。

- 「オマージュ」と呼ばれる多くの表現は3bに当たる(もっとも先行作品に敬意を払わないアプロプリエーション表現はありうるので、3bだからといって必ずしも「オマージュ」になるわけではない)。

ここはあまり異論がないところだろう。

問題は3aにオマージュはありえないのか、という点だ。問題は、〈先行作品に敬意を払いながら、そのアイデアを用いて自分もその評価軸で勝負する〉というのがありえないことなのか、だ。創造性があまり重視されないルネサンス以前の時代であれば、そういう試みもあったかもしれない。ルネサンス時代には、先行作品の構図を流用しながら別の宗教画を描く、といったことは頻繁に行われていた。こういう時代の作品であれば、「先行作品の構図をパクっている!」と指摘することは、別に批判にあたらないかもしれない(この場合、創造性の悪さはあるかもしれないが、そもそもその作品は創造性競争に乗っかっていないので、その批判はあまり機能しない、ということになる)。

オマージュ表現は多くの場合批判には値しないが、オマージュだからといって問題が生まれないわけでもない。先に3bの悪さについて述べたことと同じで、敬意があったとしても「主体の侵害」や「印の汚染」「経済的収奪」が起こる可能性はある。こうした場合は、「オマージュだから無罪!」とはならないのだ。

まとめ

以上、用法と悪さについて整理をしてきた。ちなみに、こうした概念整理と著作権関連の裁判結果がうまく結びつくかどうかは、あまり定かではない。裁判での判決は、弁護士の上手さなどいろいろな要素が絡んでけっこう生モノっぽいし。むしろこうした概念整理が活きるのは、日常的なパクリ批判やSNS上の炎上などの揉め事のほうだろう。

今回のことから得られる教訓を整理しておく。

大事なのは、(1)まず用法の整理をすること。ここで有用なのは、どういう条件がそろったらその概念が適用できるのか、という観点からの整理だ。「パクリ」などは人によって使い方がかなり異なっているケースなので、この整理がまずは必要となる。どの使用法が正しいかはさておき、まずは各人の用法が合ってるのかどうかを整理しなければならない。ここがうまく整理できれば(たとえば「あの人の用法は1で、あの人の用法は3aね」みたいに)、議論が混乱せずに済む。そして、まだここでは悪さについては中立に議論を勧めるのがよい。悪いか悪くないかはさておき、あなたの用法では何が揃ったら「パクリ」と言えるんですかね、と考えるわけだ。

(2)悪さについては、また別の議論となる。悪さについては「何の価値が阻害されるのか」「それによって傷つくのは誰か」などいろいろなアプローチから考えることができるが、いずれにせよ、この整理がうまく進めば、「実はそれは悪くないかもしれない」ということも見えてくる(逆に「悪くないように見えていたけど、じつは悪いものになるのかもしれない」ということも見えてくる。例えば、「オマージュだからといって悪さがありえないわけではない」というように)。論争の中の各批判が妥当なものかどうかは、そこから判定できるだろう。

今回の議論の進め方は、揉め事がおきているときに(つまり攻撃的批判が行われているところでは)いろいろと応用が効くものだ。たとえば「文化の盗用」「各種ハラスメント」「攻撃的表現」などめぐって論争が起きているときなどは、こうした整理によって話がすっきりする場合は多い(逆に言うとそれぞれの言葉遣いがズレているのが原因で、揉め事が悪化しているケースが多い)。なんとなく話が混乱しているなーと思ったら、「その語の使用条件を整理する」「悪さが含意されるとしたら、どういう悪さがありうるかを考える」この2点を意識してほしい。

※ちなみに元記事では「パクリ」と「オリジナル」が対比されているが、「オリジナル」の方にもいろいろな用法がある。フランク・シブリーの"Originality and Value"という論文がこのあたりの用法を整理していて有用(現在翻訳中)。

*1:このあたりはすべて贋作論の基本的な論法。Darren Hudson Hickの論文” Forgery and Appropriation in Art” Philosophy Compass, 5(12), 2010が良いまとめになっている。

https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-9991.2010.00353.x

*2:こうした議論を整理した良書がYoung, James O. (2008), Cultural Appropriation and the Arts.また、2021年にはBritish Journal of Aestheticsが「文化の盗用」で特集号を組んでいるので、それも見るとよい。

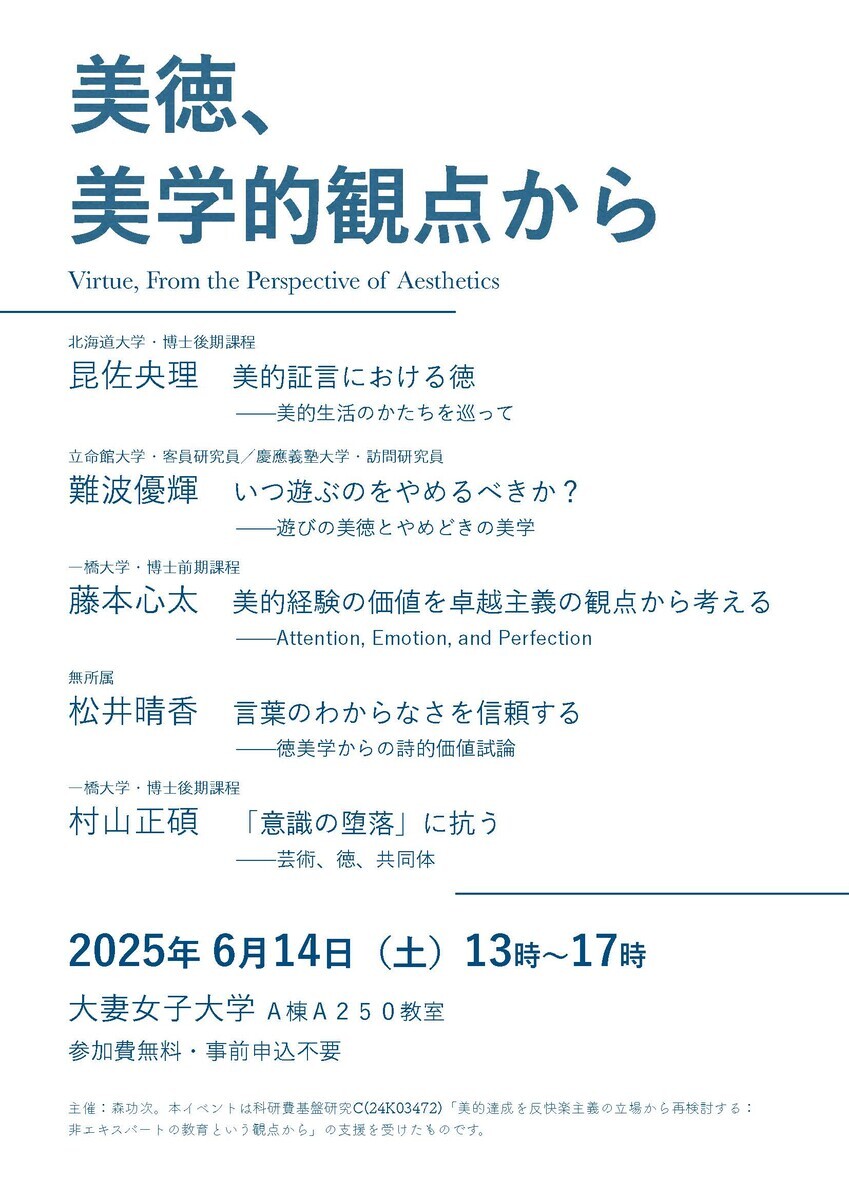

公開ワークショップ「美徳、美学的観点から」(2025年6月14日(土))を開催します。

昨年も公開ワークショップをやりましたが、今年も大妻で美学イベントをやります。

5人の研究者から、美的な徳(Aesthetic Virtue)をテーマに話題提供をしてもらい、その後、全体でディスカッションします。

どなたでもご参加いただけます。

公開ワークショップ「美徳、美学的観点から」

2025年6月14日(土)13:00~

場所:大妻女子大学 A棟A250教室

開催方式:対面形式(事前登録不要・参加無料)

プログラム

昆佐央理(北海道大学・博士後期課程)

「美的証言における徳:美的生活のかたちを巡って」

難波優輝(立命館大学・客員研究員/慶應義塾大学・訪問研究員)

「いつ遊ぶのをやめるべきか?:遊びの美徳とやめどきの美学」

藤本心太(一橋大学・博士前期課程)

「美的経験の価値を卓越主義の観点から考える:Attention, Emotion, and Perfection」

松井晴香(無所属)

「言葉のわからなさを信頼する:徳美学からの詩的価値試論」

村山正碩(一橋大学・博士後期課程)

「「意識の堕落」に抗う:芸術、徳、共同体」

要旨

美的証言における徳:美的生活のかたちを巡って

昆佐央理

本発表のねらいは徳美学の観点から美的証言の議論への応用可能性を示すことである。

美的証言とは、「雨が降っている」のような通常の証言に対し、「小津の映画『東京物語』は素晴らしい」のような美的な事柄に関するものを指す。美的証言をめぐる議論においては、通常の証言と美的証言を受けた際の振る舞いの違い、美的証言のパズルに集約される。具体的には、「雨が降っている」のような通常の証言と「小津の映画『東京物語』は素晴らしい」のような美的証言を比較すると、直接経験なしに美的証言を通じて美的判断を下せると見做し難いとする我々の直観を指す(e.g. Meskin 2004)。

従来の美的証言の議論では、美的証言を受けて通常の証言と同様に知識が得られるかという認識論的な色の強い問題の立て方をされることが多かった。この風潮の中、美的証言の議論をめぐる二つの陣営、楽観主義(e.g. Meskin 2004)と悲観主義(e.g. Hopkins 2011)の論争が続いてきた。前者は通常の証言と同様に美的証言からも知識が獲得できると主張し、後者はそれを否定する。

Nguyenはこの楽観主義・悲観主義論争の調停を試みるために、一歩進んで美的証言の使用に着目する。彼は美的証言を通じた美的判断に問題がないとされる状況と、美的証言の使用に頼るべきでないとされる状況両方が存在することを指摘する(Nguyen 2017)。美的証言の使用への抵抗は、他者の美的証言に頼らずに自身で美的判断を下すという自律性の要求であるとNguyen(2019, 2023)は主張する。Nguyen(2019, 2023)によれば我々の日常的な美的実践はゲーム的な活動であり、自律性の要求はゲームルールの遵守である。

しかし、自律性という側面のみからでは美的証言の使用にまつわる動機や目的などをうまく説明できないと発表者は考える。本発表では、Nguyenの議論が説明し難い主体の動機や目的に焦点を当てる徳美学を採用することで、美的証言の議論を捉え返す。徳美学から美的証言の議論に応答することは、我々の広範的な美的生活のあり方を再確認することにも繋がるだろう。

参考文献

Hopkins, Robert. 2011 “How to be a pessimist about aesthetic testimony.” The Journal of Philosophy, 108(3): 138-157.

Nguyen, C. Thi, 2017, “The Uses of Aesthetic Testimony”, The British Journal of Aesthetics (1950-), 60(239): 19–36. doi:10.1093/aesthj/ayw089

Nguyen, C. Thi., 2019, ‘Autonomy and Aesthetic Engagement’, Mind, 129(516), pp. 1127–56.

Nguyen, C. Thi., 2023, ‘Art as a shelter from science’, Aristotelian Society Supplementary Volume, 97(1): 172–201. doi:10.1093/arisup/akad007.

Meskin, Aaron, 2004, “Aesthetic Testimony: What Can We Learn from Others about Beauty and Art?”, Philosophy and Phenomenological Research, 69(1): 65–91. doi:10.1111/j.1933-1592.2004.tb00384.x

いつ遊ぶのをやめるべきか?——遊びの美徳とやめどきの美学

難波優輝

アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』では、物語的に生きることが美徳ある生き方だ、という物語的徳論が論じられている。その後、人生の意味の哲学や美徳の議論では、物語的な生と美徳の結びつきは当然視され、重要なものとみなされている。

だが、物語という「Play」だけが、生の善き「Play」だろうか。物語以外の「Play」もまた美徳の名にふさわしいと私は考える。そこで本発表では、人生の善き遊び方として、物語的徳のみならず、ゲーム的徳、パズル的徳、ギャンブル的徳、おもちゃ的徳という、多元的な「Playの美徳」=「遊びの美徳」があると主張し、それぞれの美徳の内容を美的徳の観点から明らかにする。

第一に、物語・ゲーム・パズル・ギャンブル・おもちゃ遊びの「遊びの中」での美的徳を整理する。物語をうまく読む・語る美的徳からはじまり、おもちゃ遊びをうまく遊ぶ美的徳までを論じる。

第二に、人生を生きるときに、これらの遊び方を実践するとはどういうことかを明らかにする。人生を物語として生きること、ゲーム、パズル、ギャンブル、おもちゃ遊びとして生きることとはどういうことかをはっきりさせる。

第三に、人生で遊ぶときに、これら5つの遊び方をいつでもどこでもすべきかどうかには議論の余地がある、と指摘する。マッキンタイアの主張するような「いつでも物語化すれば善き人生になる」という立場を批判し、私たちは、あるタイミングでは、特定の遊び方を差し控えるべきであり、自分が愛好する遊びを、人や場所に適うようにやめることもまた、美的徳でありうる、と主張する。

つまり、人間は、遊びという根源的な態度で世界と関わるのだ。

美的経験の価値を卓越主義の観点から考える―Attention, Emotion, and Perfection

藤本心太

美的経験とは(少なくとも典型的には)、ある対象の美しさや醜さなどを味わう経験である。このような経験は、主体が対象の美しさなどに一方的に心を打たれる、受動的な経験であると考えられがちであった。このような従来の傾向に反して、美的価値をめぐる近年の議論には、美的経験を行う主体の能動的側面を強調し、美的経験をある種の達成[achievement]として捉えようとする試みがある。

一方、美的価値をめぐる議論とは異なる文脈で、Gwen Bradfordは達成一般の価値を考察している。Bradfordは、達成の価値を語るのに適した立場として、卓越主義[perfectionism]があるという。卓越主義とは、大雑把にいえば、人間に特徴的な能力(意志[will]や合理性[rationality]、運動能力など)を発揮・育成することに価値を見出す立場である。つまりBradfordによれば、達成の主な価値は、意志や合理性などの能力が発揮されることにある。

本発表は以上の二つの文脈に動機づけられている。すなわち、もし卓越主義が達成の価値を語るのに適しており、かつ美的経験に達成としての側面があるならば、卓越主義は美的経験の価値を語るのにも適しているのではないか。これが本発表の動機である。

Bradfordによれば、達成一般において発揮される能力は意志と合理性である。では、美的経験においてはどのような能力が発揮・育成されるのか。意志や合理性といった能力は、美的経験において全く発揮されないわけではないものの、美的経験にはあまり似つかわしくない。本発表では代わりに、美的経験に対してこれまでなされてきた特徴づけを頼りにしながら、注意[attention]と情動[emotion]の能力が美的経験において特別な仕方で発揮・育成されると主張する。私が取り組む中心的な問いは次の二つである。卓越した注意や情動の能力とはどのようなものであるのか、そして美的経験においてはどのような仕方でこれらの能力が発揮・育成されるのか。また本発表では、卓越主義が美的経験の価値をめぐる議論にもたらす他の示唆として、美的経験の相対的価値(偉大な美的経験と些細な美的経験の違いはどこにあるのか)についても論じる。

卓越主義を明示的に支持する論者は現代では多くないものの、歴史的には多くの哲学者を惹きつけてきた、固有の魅力を持つ理論である。卓越主義の観点から美的経験の価値を考察することは、美的価値に対する新たな見方を提供するだろう。

言葉のわからなさを信頼する——徳美学からの詩的価値試論

松井晴香

一篇の詩歌に目を落とす。難しい詩だ、わからない。書き手は何を言いたかったのだろう、と何度も読み返してみても、やっぱりわからない。一方で、その詩から価値ある何かを引き出せそうだということなら——その「何か」の内容まではわからないにしても——わかることがある。一見意味のわからない言葉は、日常的なコミュニケーションの規準からすると好ましくないはずなのに、詩として価値づけられることがあるのはなぜなのか。この問いに答えることが本発表の目標だ。

ひとつの道は、Peter Lamarqueにならって詩的実践のルールに訴えることだ。Lamarqueによると、詩的実践に参加する受け手には、〈詩のわからなさを鑑賞し、価値づけるべし〉というルールに従って詩を読むことが求められる。日常的なやりとりの場でなら、意味のわからない言語表現は、伝達の用をなさないものとしてかえりみられないだろう。ところが、詩の実践においては一転し、〈むしろそうした言葉のわからなさこそに詩的な価値があるのではないか〉と受け手は想定する。いやしくも詩的実践に参加するなら、受け手もこのルールにのっとって詩を読み、それに伴う鑑賞経験が満足をもたらす程度に応じて詩を評価するべきだとされるのだ。

Lamarqueの与える説明は、たしかに詩的実践の一面を捉えてはいるが、問題を氷解するにはいたっていない。というのも、〈詩にみられる言葉のわからなさを価値づけることは、なぜ詩的実践のルールとされているのだろうか〉と問う余地が残るからだ。Lamarqueが教えてくれるのは、ルールが存在するらしいということ止まりで、ルールがなぜ存在するのかまでには立ち入られていない。しかしもう一歩踏みこんで、〈私たちをそうしたルールに従わせる何かが詩の鑑賞経験のうちにはあり、それゆえ言葉のわからなさを価値づけることはルールたりえているのだ〉とは考えられないだろうか。

本発表で主張したいのは、言葉のわからなさを価値づけることが詩的実践のルールたりえているのは、受け手が書き手に寄せる信頼ゆえである、ということだ。わからない詩を発した書き手を、受け手は書き手として未熟だとみなすこともできれば、わかりやすさを捨ててでも自分の信じるところを表現しているのだと信頼することもできる。後者の態度をとるとき、受け手は詩を、書き手の抱える思考や情動、経験の誠実な表出として受けとる。こうした信頼の態度を通じて受け手に促されるのは、目の前の詩をわからないとただ退ける拒絶の姿勢ではなく、わからなさを丸ごと受け入れる受容の姿勢だ。信頼にもとづくこの受容を通じてこそ、わからない言葉にも詩的な価値が授けられる、と論じたい。

「意識の堕落」に抗う:芸術、徳、共同体

村山正碩

劇作家・美学者である山崎正和が指摘するように、私たちはある瞬間に自分が何を感じているかについて、つねによく理解しているわけではない。たとえば、ある人に恋いこがれていることまではわかっていても、その感情の特殊性を把握するには至らないことも少なくない。言葉やその他の媒体によってそれを表現してはじめて、私たちは自分が抱いた感覚をきめ細かに理解することができる。この点に着目し、自らの美学理論を構築した哲学者に、R・G・コリングウッドがいる。彼にとって、表現という営みは職業芸術家だけが従事する専門的な活動ではなく、人間の心的生活の中心を占める活動の一つであり、私たちが自らの経験のあり方に気づくために不可欠なものである。

ときには、私たちは表現の営みを途中で放棄し、自分が何を感じているかについていまだ不十分な(しばしば歪んだ)理解に落ち着くことがある。コリングウッドはこれを「意識の堕落」と名づけ、非常に問題視している(彼の診断では、意識の堕落の蔓延はファシズムの台頭と無関係ではない)。意識の堕落は、自分がそれを抱いていると見なすことに私たちが抵抗を覚えるような感情、たとえば、反社会的・非道徳的感情においてとくに生じやすい。

本論では、意識の堕落の何が問題なのかを示し、それに抗うにはどうすればよいかを探究する。コリングウッドによれば、意識の堕落によって、私たちは自分の感情に対処できなくなるほか、理論的・実践的推論の前提に誤りをもちこんでしまう。ゆえに、私たちは意識の堕落に抗う必要があるが、どうすればよいのか。私は二つの方法を検討する。一つは、徳の涵養である。誠実さ、勇気、謙虚さ、ネガティブ・ケイパビリティなどの徳を養うことは、表現の営みを成功裏にやり遂げることに間違いなく貢献する。しかし、この方法には難点もある。徳は一朝一夕で身に着くものではない。また、それは資源を要し、運に左右される。そのため、単に徳の涵養に訴えるだけでは、意識の堕落に抗うには頼りない。

この点に鑑みて、本論は共同体に目を向けたい。私たちが身を置く共同体には、自分では表現し損ねてしまうような感情を、代わりに表現してくれる人がいるかもしれない。そして、その作品に触れることで、私たちはその感情について理解を深めることができる。この点を示すために、私は画家のフランシス・ベーコンに注目する。彼はいくつかの重要な点で有徳とは言いがたい人物だが、それにもかかわらず、もしくは、それゆえに、ある種の反社会的感情をその絵画によって巧みに表現している。私は、彼の作品をめぐる批評的言説を参照しながら、意識の堕落に抗ううえで、芸術共同体がいかなる役割を果たすかを明らかにする。最後に、議論の含意を示すために、私はこれまで注目されてこなかった表現の自由の価値に注意を促し、また、共同体の成員が反社会的・非道徳的感情を(コリングウッド的な意味で)表現し、公表することを抑制することに慎重になるべき理由を提示する。

こちらは告知ビラ&要旨のpdfです。

Dropbox - 公開ワークショップ「美徳、美学的観点から」告知・要旨.pdf - Simplify your life

なお昨年同様、お手伝いの人を雇う余裕はないので、案内の掲示とかは校舎入口くらいにしか出しません。

部屋番号とかは確認できるようにしておいてください。

『分析美学入門』以降の議論の紹介

2013年にロバート・ステッカー『分析美学入門』という翻訳書を出した。

ありがたいことにこの訳書はその後いろいろな大学でテキスト採用され、日本の学部教育では今では美学の基本書としての位置づけを与えられるようになっている(まぁ日本語で読める類書がまだないからそうなるのであって、本来はこれに代わるもう少し入門的なテキストを誰かが書くべきなのだが)。

『分析美学入門』は2010年刊行の2nd editionを底本にしている。原著の刊行からはもうもう15年が経った。各トピックの議論はその後もいろいろと発展してきているので、『分析美学入門』の議論はすこし古くさくなっているところがちらほらある(そして2nd editionでも多くの箇所は2005年刊行の1st editionの記述のままになっているので、その意味でも議論が少し古い)。

アップデートが必要だ。そこでこの記事を書く。

この記事は、『分析美学入門』がテキスト採用された授業を受ける人(もしくはそうした授業をやる先生)に向けて、その後の議論がどう発展しているかを紹介するものだ。ディスカッションや考察のさい、以下で紹介する話題も参考にするといいだろう。

なお、『分析美学入門』の詳細目次などは、こちらのページを見てほしい。

正誤表なども公開してある。

以下では『分析美学入門』各章に沿ってコメントを加えていく*1。なおこの記事はけっこう長いです。注意。

第1章はイントロダクションなので、第二章から。

第2章 環境美学

積極美学:まず『分析美学入門』であまり扱われてない話題としては、positive aestheticsの話題がある(「積極美学」と訳すべきか「肯定的美学」と訳すべきかは悩ましい語だ)。これは「自然物の中のエコシステムの一端を担っているようなものは、すべて肯定的に美しく見るべきなのか」という問題だ。ゴキブリやゲジゲジのような虫も、食物連鎖の一角を占めており、現在の自然環境を下支えしている生物ではある。そうしたものも生態学を勉強すればそれぞれの役割を意識しながら見れるはずであり、だったら美しく(すくなくとも機能美をもったものとして)見えるのではないか。この意見にはそれなりに説得力があるわけだが、しかしだからといってゴキブリやゲジゲジは美しいのか? これは結局、「そもそも美的なものとして見るということがどういうことなのか」という根本的問題につながる話題だ。

機能美:ちなみに積極美学の背景にあるのは機能美の考え方だが、機能美をめぐる話題も『分析美学入門』ではあまり語られていない。機能美についてはPersons and Carlson (2008). Functional Beautyが基本書となって、すこし議論が盛り上がっていた。機能美は、単に機能があれば美しく見えるという単純な話にはならない(実は機能がめっちゃすごいけどダサいものはあるし、機能がなくても機能がありそうに見えるものもある。)。機能と期待と外見が上手くマッチしなければ、美しく見えないのだ。

日常生活の美学:環境美学から派生するように出てきたトピックとして、日常生活の美学(everyday aesthetics)がある。環境美学の議論が盛り上がったあと、芸術美でも自然美でもない、また別の領域の美的経験も考えましょう、という流れが出てくるのは当然とも言える。しかし普段の生活は日常実践と結びついているので、現実から遊離した美的経験だけを語るような美学とは話が合わない。よって日常の美的経験を語るには、伝統的な美的経験論を何かしら手直しする必要がある。

サイトウユリコはこの分野を牽引している論者だ。彼女の著作、Everyday Aesthetics (2008)はよく参照されるが、その後のAesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making(2017)でも、美と倫理が交錯するような日常経験を論じている(ちなみに、彼女の文章スタイルはあまり分析系っぽくない(日常美学系の論者たちの多くはそういう傾向にある))。

- このトピックの議論は(1)既存の美的経験論を日常生活の領域に適用し、「美的なもの」という考え方が適用できる幅を広げよう、という議論と、(2)既存の美的経験論では日常生活の美をうまく説明できないので、既存の美的経験論を改訂しよう、という議論に大別できる。取り上げられる事例も日常の中の特別な経験(祭りとか)だったり、さらにささいな事象だったりする。

- このあたりの話はこちらのワークショップ資料を見てほしい。

森 功次 (Norihide Mori) - 美的選択と個性:伝統的美学理論からの逸脱とその影響 - 講演・口頭発表等 - researchmap

- 日本でこの話題を牽引しているのは青田麻未さん。最近新書も出た。

青田麻未(2024)『「ふつうの暮らし」を美学する~家から考える「日常美学」入門』

第3章、第4章 美的なもの

関連する話題なので、この2つの章は一括で。

美的経験の必要十分条件:『分析美学入門』でも扱われており、その後も続いた話題としては、「美的経験には評価(evaluation)が伴うのか」という話題。ステッカーは「評価が伴う」派で、キャロルは「評価は不要」派だ。この論争では『分析美学入門』も基本文献の一つになっている。

美的価値論:その話題とはまた別方面で大きく盛り上がったのは、美的価値論。ロペスのBeing for Beauty (2018)以降、美的価値論の議論は価値問題、規範問題、線引き問題へと区別されるようになり、いろいろな立場が出た(上のステッカー・キャロルらが取り組んでいたのは、この区分で言えば「線引き問題」だったとも言える)。しかしロペスらは議論の方針を転換して、価値問題へと取り組んでいった。そこで戦うべきひとつの敵となるのは、理想的鑑賞者の快楽から美的価値を説明していたヒューム=レヴィンソンの快楽主義路線である。現代の美的価値論は伝統的な快楽主義とどう折り合いをつけるか、というところがひとつの議論設定となっている。

この話題については、拙稿「美的なものはなぜ美的に良いのか:美的価値をめぐる快楽主義とその敵」(『現代思想』2021年1月号)とロペス、ナナイ、リグル『なぜ美を気にかけるのか:感性的生活からの哲学入門』を読んでほしい。

- 『なぜ美』については刊行記念ワークショップの資料も公開してます。登壇者は田中均さんと、銭清弘さん。

- なお、ロペスは以前は規範問題と価値問題ははっきり区別していなかったが、最近のAesthetic Injustice (2024)では分けて論じるようになっていた。おそらくリグルの影響がある。

- ナナイの美的経験論については、最近翻訳が出た『美学入門』でも読める。とはいえ、ナナイはこの本でも、線引き問題についてはっきり自説を定式化して提示しているわけではないが。

- この動向を最近牽引しているのが、カレン・ゴロデイスキー。ただ彼女の立場はけっこう複雑で理解が難しい。

- この話題は、銭さんのブログ記事がいろいろと有益。たとえばこれ。

グローバル美学:上記の訳書などでも垣間見える動向として、最近は美的経験論、美的判断論でも脱西洋中心主義の動きが強くなってきている。要は、伝統的な西洋美学は世界全体の思想から見ればけっこう偏っているので、いろんな国・地域の美的経験論を見ましょうよ、という話。ナナイはここでは、美的経験論から規範性(normativity)の含みをなくすべきだ、という強い(反カント的な)立場を取っている。

- ロペスやナナイも共著者となっているThe Geography of Taste (2024)はこの動向をはっきり示す本。オープンアクセス。ダウンロードしよう。

美的不正義(aesthetic injustice):ロペスやナナイは最近、美的不正義というトピックにも関心を示している。この動向については今度出る『美術フォーラム21』に論考をひとつ書いた。

- 森功次「美的不正義と、それに対する「カッコ悪いからやめろ」という反論について」(『美術フォーラム21』第51号に掲載予定)

美的言明の意味論:これも『分析美学入門』ではほとんど扱われていない話題。美的なことがらを巡る意見対立(disagreement)が起きたとき、両者の発言をどのように解釈すべきなのか、といった問題が議論される。Young編のSemantics of Aesthetic Judgements (2017)でいろんな立場が紹介されている。

美的証言:認識論の盛り上がりを受けて美的証言(aesthetic testimony)の議論も盛り上がっていた。美的なことがらを伝える言葉は知識を伝達できるのか、といった話。議論の出発点としてよく引かれるのはウォルハイム『芸術とその対象』のさらっとした記述だが、その後は認識論の道具立てを使いながらいろんな立場が出ている。この分野で頑張っていたRobsonが2022年に単著Aesthetic Testimony: An Optimistic Approachを出した(未読)。

徳美学(virtue aesthetics):徳倫理の影響からか美学でも徳の話を考えようという話題はちらほら出ていたが、まだ『分析美学入門』のころはそんなに大きな動向にはなってなかった。近年は、美的行為者の能力についての議論を出してきたロペスの影響や、スノッブ論の盛り上がりを受けて、また文献がちらほら出てきている(おそらく認識論の影響もある)。

第5章 芸術の定義

その後の定義論:現代も定議論はいろいろと出ている。授業でよく紹介する文献を二つ紹介しておく。

- まず、Catharine Abell (2011), "Art: What it Is and Why it Matters." これはサールの社会存在論の議論を応用させつつ、まず芸術制度を特定し、その制度を促進するものとして芸術を定義しようとするもの。けっこういい立場だと思う。2018年のBlackwellの分析美学アンソロジー, 2nd editionにも再録されている論文。

- Stephen Daviesがようやく自身の立場を出した論文が、“Defining Art and Artworlds” (2015). これはファーストアートと制度的芸術と制度外芸術をそれぞれ別に規定する選言的定義になっている。これもまぁいい立場だと思うが、Daniel Wilsonが千利休を事例にしながら批判論文を書いている。

責任転嫁理論(buck passing theory):ロペスのBeyond Art (2014)が定議論のフェイズを大きく変えた。ロペスは、「芸術」という大文字のArtを定義するのをやめて「個別芸術種の作品」という観点から定議論をやっていこうと主張し、定議論の議論設定を大きく変えたのだ(ロペスは、個別芸術種についての議論は哲学者ではなく各芸術種の専門家にまかせましょう、という立場でもあるので、自分の立場を責任転嫁理論と呼んでいる。ちょっと倫理学の流行に用語を合わせすぎな気もするが)。ロペスの主張は大きな議論を呼んで批判もいろいろと出たが、これ以降、芸術種から考えるという動向はいろいろなところで見られるようになってきている。

第6章 芸術作品の存在論

このテーマについてはその後の議論をあまり追えてないので、散発的にいくつかコメントだけ。

- 依存関係から:『分析美学入門』で触れられてないものとしては、依存関係を用いた説明がある。エイミー・トマソンの議論は倉田剛さんが『日常世界を哲学する』などで紹介しているし、僕も『ワードマップ現代現象学』で触れた。

- タイプ説、その後:音楽作品の存在論については、現代でもいろいろな論文が出ている。特に「タイプという抽象的存在者がなぜ因果的効力をもつのか」という問題はいろいろなアイデアを呼び込んでいるようだ。飯田隆先生も一時期この話題に取り組んでいた。

- カヴァー、コピー:面白い動向として、カヴァーという営みをどう考えるか、という議論があった(この話題は「曲song」と「演奏performance」という道具だけだとうまく説明ができないので、「トラック」という概念を持ち込む必要がある)。とりわけテイラー・スウィフトがやっている過去作の再録音がどういう意味を持つのか、というのはこの議論を盛り上げた。この話題を牽引していたP. D. Magnusが2022年にオープンアクセスでA Philosophy of Cover Songsを出している。

- コンセプチュアル・アート:あとコンセプチュアル・アートの存在論もすこし盛り上がっていた。GoldieとSchellekensのコンビがこの動向を牽引していた。Who's affraid of Conceptual Art?は良い本。Conceptual artはidea-ideaだという主張を出している(それに対しWesley D. Crayが批判論文も書いているが)。Goldieが亡くなったのは本当に惜しい。

第7章 解釈と意図

価値最大化説:『分析美学入門』でほとんど紹介されていないのが価値最大仮説(要は、一番価値が高くなるように解釈しようぜ、という立場)。Stephen Daviesがこの立場を取っていた。

仮想的意図主義の洗練:仮想的意図主義は「解釈材料として意図を想定するとして、誰の意図として想定するのか」というところでいろいろな立場に分かれる。現実の作者の意図を仮想するのか、それとも、仮想的作者の意図を仮想するのか、というのが大きな区分けだが、その中にもいろいろな立場があるようだ。このトピックは話がかなり細かくなっていて、専門化している印象がある。

極端な現実意図主義の復興:2010年代に極端な現実意図主義を取る論者たちが出てきた。Kathleen StockのOnly Imagine (2017)はその一つ。他にもWilliam IrwinやPaul A. Taylorなどがこの立場を取っているようだ。

第8章 フィクション

メイクビリーブ説のその後:ウォルトンがIn Other Shoes (2014)で想像と虚構内容との関係についていくつか態度変更をしている。第二章”Fictionality and Imagination: Mind the Gap”を読むべし。

フィクション論の人気は続く:上記のOnly Imagineもそうだが、2020年にフィクションをテーマにした著作がさらに立て続けに出て、このトピックの根強い人気をあらためて知らしめた。

- Catharine Abell, Fiction: A Philosophical Analysis,

- Gregory Currie, Imagining and Knowing

- Jonathan Gilmore, Apt Imaginings: Feelings for Fiction and Other Creatures of the Mind

- Stefano Predelli, Fictional Discourse: A Radical Fictionalist Semantics

British Journal of Aestheticsでは、2022年にこの最初の3冊をあつかう特集を組んでいる。日本では岡田進之介さんがこのあたりの議論を追っている。

フィクションのパラドックス:鑑賞中の感情をあつかう文献は、今もちらほら出ている(あまり追えてない)。

戸田山『恐怖の哲学』、キャロル『ホラーの哲学』などが日本語で読める良書。ジェシー・プリンツの議論も日本語で読める(『はらわたが煮えくりかえる』)。西村清和『感情の哲学』は、命題的態度説を批判する独特の立場を出している。

音楽とメイクビリーブ:音楽聴取にもメイクビリーブが関わるという話はウォルトンがMimesis as Make-Believe(『フィクションとは何か』)で出していた話題だが、そこからさらにいろいろな議論が出てきている。

- ウォルトンがIn Other Shoes (2014)で論じたThoughtwriting(他人の思考を書くこと。スピーチライターの仕事がその典型)の議論は、音楽や詩の創作論に新しい側面をもたらした。高田さんのブログを参照のこと。

- Thoughtwritingについては村山正碩さんの論文や源河亨『愛とラブソングの哲学』(2023)でも扱われている。

- 歌詞のある音楽を聞く経験をメイクビリーブで説明すべきか、という議論もある。Enrico Terroneがそのテーマで論文を書いていて、メイクビリーブ論をむやみに使いすぎるのもよくないよ、という話をしていた。

第9章 描写depiction

カルヴィッキの議論:『分析美学入門』ではさらっとしか触れられていないが、グッドマン風の描写理論をさらに発展させたカルヴィッキの理論は、この分野を盛り上げていった(私はあまり追えてないが)。

描写の哲学については日本語で読めるものは結構あるが、中でも『フィルカル』Vol.5, No.2の描写の哲学特集は有益。

マンガ・アニメの絵の解釈:日本で独自の議論展開を見せたのが、アニメ風の描写をどう理解すべきか(アニメ風の絵はキャラクターを正確に描いているのか)、という議論。高田敦史「図像的フィクショナルキャラクターの問題」、松永伸司「キャラクタは重なり合う」が面白い議論をしている。ウォルトンが出していた描写の「分離」の議論が日本で独自の議論展開を見せた例と言えよう(「分離」の話は清塚『フィクションの哲学』改訂版の最終章でも扱われている)。

あと、清塚邦彦(2024)『絵画の哲学』はウォルハイムの議論を丁寧に検討していて良いです。読みましょう。

第10章 表現性

絵画の感情表出:感情表現の議論は音楽を例にしてなされることが多かったが、近年は絵画の感情性についての議論がいろいろと出ている。Philosophy CompassにVanessa Brasseyがサーヴェイ論文を書いているので、それを見るといい。

ペルソナ説などの立場は、源河亨(2019)『悲しい曲の何が悲しいのか』にもすこし紹介がある。

比喩論との関連:『分析美学入門』ではあまり議論されていないが、この話題は比喩論とも関係する話題である。比喩論それ自体が『分析美学入門』ではほとんど扱われていないが、美学の大事な話題であるし*2、比喩論は現代も議論は続いている。James Grant (2013), Critical Imaginationでは比喩論や批評論が扱われている。

あとここでついでに述べておくと、フィクションや感情性の話は、詩の哲学にも絡む話題である。『分析美学入門』では詩についての議論はほどんと紹介されていない。日本では最近、松井晴香さんが詩の哲学や隠喩の話を追っている。

第11章 芸術的価値

「芸術的価値」は必要なのか:先に初回したロペスのBeyond Artは基本的に芸術の定義をめぐる本なのだが、その第5章”The Myth of Artistic Value”では「芸術的価値」という考え方はそもそも必要なのか、という議論も出だされていた。この話題については、ステッカーとロペスの対立がある(なお 『分析美学入門』はこのトピックでもステッカーの立場を示す文献として、基礎文献のひとつになっている)。

- 拙稿「芸術的価値とは何か、そしてそれは必要なのか」(『現代思想』2017年12月臨時増刊号 総特集=分析哲学)も見てほしい。

- ステッカーの最終的な立場は、2019年のIntersections of Value: Art, Nature, and the Everydayで提示されている。ステッカーはロペスに反して「芸術的価値という考え方はまだ使えるのではないか」という立場。芸術的価値というのは単純に美的価値には還元できないし、かといって多元的に評価されるその価値をどう特定したらいいのかは難しい問題だ、、、というわけでステッカーは芸術的価値を判別するテストを提案している。

達成か成功か:芸術的価値を達成(achievement)の観点から捉えるか、成功(success)の観点から捉えるか、という議論がある。ステッカーは達成説のような立場をとっているし、キャロルも『批評について』で達成説に近い立場を出している(ただしキャロルはその立場を「成功価値(success value)」という語で語っているのですこしややこしい。これは「受容価値(receptive value」と対比される価値。要は鑑賞者の満足からでは作品を判定するのではなく、その作品が何を達成しているかを見ないとダメだよ、というのがキャロルの批評論。))

- この話題については、以下の論文を出す予定(だが、共著者が論文を出さないので、刊行がいつになるかわからないらしい。困りますね)。

- 森功次 (forthcoming)「芸術的価値の経験説と達成説:ハイブリッド説という提案」、小林真理・阪本崇・友岡邦之編『文化政策のフロンティア』東京大学出版会.

愛すべき駄作:駄作(bad art)をめぐる議論は盛り上がっている。中でも、愛されている駄作をどう説明すべきかという問題は愛(love)というアイデアと結びつきながら、面白い盛り上がりを見せている。この話題で事例としてよく扱われるのは、エド・ウッド監督の『プラン9・フロム・アウタースペース』。

- Strohl, Matthew (2022), Why It's OK to Love Bad Moviesは良書。

第12章 価値と価値の相互作用、不道徳作品の価値

絡み合い(Entanglement)という考え方:この章のテーマについては、ステッカー本人がすこし議論を発展させている。先に挙げた2019年の本でステッカーは、Entanglementという考え方を導入し、価値と価値の相互作用を別のアプローチから説明しようとしていた。Entanglementとは「一方の価値に言及しなければもう一つの価値がうまく説明できないし、その関係が相互に成り立っている」という考え方。ステッカーはセンチメンタルな作品の価値をこの関係で説明している。

自律主義の洗練:『分析美学入門』ではあまり深く検討されなかったが、自律主義については、その後も繊細な立場が提案されている。moderate autonomismという立場と呼ばれる。

不道徳なジョーク:スタンダップコメディをめぐる議論もふくめ、ジョーク、コメディについての議論はいろいろと出ている。その中で、不道徳なジョークをどう理解すべきか、という議論は興味深い話。

あとMary Beth Willard (2021) Why It's OK to Enjoy the Work of Immoral Artistsは現在翻訳が進行中らしい。

第13章 建築の価値

どうしたら芸術種が成立するか:このパートは建築美学の章というよりは、芸術形式設立についての議論として読んだほうが面白いと思う。つまりここで問題になっているのは、どういう条件がそろったらその営みは芸術形式として認められるか、という問題だ。

この章で扱われている話題を、ロペスはBeyond Artではコーヒーマグ問題として語っている。これは〈よくあるコーヒーカップは芸術作品にならないのに、同じように土を焼いて作られる陶芸作品が芸術作品になるが、その違いは何か〉という問題だ。

この話題をストレートに扱ったイネスの論文”What Makes a Kind an Art-kind?” 2020が良い。

日本語で読めるものとしては、源河亨『「美味しい」とは何か:食からひもとく美学入門』(2022)。この本では「どうやったら料理が芸術になるか」という話題が扱われている。私が『科学哲学』に書いた書評も見てほしい(すこし批判的な書評になっている)。また松永伸司『ビデオゲームの美学』の第1章、第3章にも、どういう条件がそろったらビデオゲームは芸術になるか、という議論がある。

『分析美学入門』がそもそも扱ってない話題

最後に、そもそも『分析美学入門』でほとんど扱われてない話題をいくつか挙げておく。

批評の哲学:『分析美学入門』には「批評とは何か」という議論がほとんどない。このトピックについては、『分析美学入門』のあとに出した拙訳、キャロル『批評について:芸術批評の哲学』を読んでほしい。キャロルはこの本で「価値づけ説」と呼ばれる立場を提唱している。批評とは根拠にもとづいた価値づけ(reasoned evaluation)を出す作業だ、というのがキャロルの立場だ。キャロル以降は、反キャロルの人たちがキャロルの「価値づけ説」を批判する論文をいろいろと書いているが、やはりこの本が議論のスタート地点になっていると言っていいだろう。キャロルは最近はすこし立場を変えて、作品の価値については問題解決説も提案している。

- 批評の哲学に絡む話として、ジャンル論(ジャンルとは何か、何によって規定されるのか)も盛り上がっている。ジャンルの話については今年中に銭清弘さんの博論が日本語化され慶應義塾大学出版会から出る予定。

フェミニスト美学:教科書として出されているにも関わらずフェミニズム、ジェンダー系の話題があまり触れられていないのは、『分析美学入門』のひとつの大きな欠点だと思う。この分野の動向は、『フィルカル』Vol. 5, No. 3ですこし紹介した。この分野を牽引しているアン・イートンの論文はどれも面白いので、このトピックに関心がある人は読むべき。イートンは、分析美学系のポルノ論を牽引している論者でもある。すこし前には共著でアセクシュアルについての論文も書いていた。

最近話題になったのがHeather Widdows (2018) Perfect Me: Beauty as an Ethical Ideal.『なぜ美』の最後のディスカッション・パートでも、この本がすこし触れられていた。身体美の規範が人々への(倫理的含みを持った)抑圧になっている、という話。

日本語では、飯塚理恵さんがこの話題を追っている。美容実践と抑圧の話。

また、『分析フェミニズム基本論文集』にもいくつか良い論文がある(たとえばロビン・ゼン「イエロー・フィーバーはなぜ称賛ではないのか――人種フェチに対する一つの批判」は刺激的な論文だ)。

文化の盗用:この話題も『分析美学入門』には出てこない。基本書はJames O. Young (2008) Cultural Appropriation and the Arts. その後はいくつかヤングの議論を改訂・拡張しようとする文献が出ている。2021年にはBritish Journal of Aestheticsが文化の盗用で特集号を組んだ。そこではヤングはいろいろと批判を受けつつも、がんばって自説を擁護している。

人種の美学:Paul C. Taylor (2017) Black is Beautiful: A Philosophy of Black Aestheticsはいい本だった(文章スタイルはそんなに分析美学っぽくはないが)。アメリカ美学会のモノグラフ賞も取っている。先に紹介したグローバル美学の動向にも沿う本になっている。アフリカ美学のほうとかも文献があるっぽいけど、追えてない。そもそも日本の美学もきちんと勉強できてないしな、、、。

個別芸術種の哲学:『分析美学入門』は個別芸術種の哲学にはあまり踏み込んでない(やり出したらキリがなくなるのでしょうがない)が、音楽の哲学については日本語で読めるものも増えてきた。グレイシック『音楽の哲学入門』や源河亨さんの一連の仕事を見るといい。あとビデオゲームについては先に挙げた松永『ビデオゲームの美学』がある。

最後におすすめの本

その後も分析美学の教科書はいろいろと出ている。そんなに全部を追っているわけではないが、現代の議論動向を追える良書として一つおすすめなのは、イネスの本。

50のトピックそれぞれに基本文献とその他のいろいろな文献が紹介されており、すべての文献について短い解説コメントがついている。このコメントが勉強になるのでとても良い。『分析美学入門』に飽きた先生は、これを講読する授業をやってもいいんじゃないでしょうか。

【有識者へのお願い】何かこっち方面の話題も盛り上がってるよ、というコメントありましたらお寄せください(学会懇親会のときとかでも)。

*1:なおこの手の「近年の動向紹介」は研究者によって見えている風景はかなり違うはずなので、この記事だけでいまの分析美学の十全な見取り図が得られるとは思わないほうがいいです。

*2:佐々木健一編訳『創造のレトリック』(1986)は比喩論のアンソロジーとして邦語重要文献のひとつ。